Sororité, combats et coups d’éclat. Notre journaliste, Juliette Debruxelles revient sur le destin de personnalités qui ont changé la face du monde... Qui est Rudolf Noureev ?

Il est passé. Ça y est, il est de l’autre côté. Il a réussi à déjouer la vigilance des agents du KGB qui le babysittent fermement lorsque le Mariinsky Ballet, dont il est une des étoiles, se produit à l’étranger. Il réclame à deux policiers français asile et protection. Les jours précédents, grisé par les nuits parisiennes, il avait pris sa décision : il ne rentrerait pas à Moscou. L’aéroport du Bourget devient le théâtre de son évasion. Nous sommes en juin 1961, et le plus grand danseur de tous les temps, âgé alors de 33 ans, se lèvera désormais à l’est. Il ne reverra sa terre natale que 28 ans plus tard pour une visite éclair, grâce à une faveur exceptionnelle accordée par Gorbatchev : un visa de 48 heures lui permettant de se rendre à Leningrad pour tenir une dernière fois la main de sa mère, mourante.

Sa mère, Feride (« Farida ») Kazan, d’origine tatare et de confession musulmane, qui lui avait donné la vie dans des conditions rocambolesques en mars 1938, lui offrait la chance de revoir le pays où il déclarait avoir tant pleuré.

Sa vie avait commencé comme dans un roman : dans un wagon de troisième classe d’un train se dirigeant vers Vladivostok. En chemin pour rejoindre son mari, Hamet, en poste en tant que politrouk (instructeur politique) dans l’Armée rouge, Farida avait ressenti les premières contractions jusqu’à laisser venir au monde celui qui allait lui causer tant de fierté que d’inquiétude.

Chez eux, on ne rigole pas avec la discipline et la fantaisie. D’ailleurs, on ne rigole pas vraiment tout court. Durant la première année de sa vie, Noureev vit dans une base d’artillerie, en Sibérie. Puis la famille s’installe à Moscou qu’elle fuira sous les bombes pour rejoindre la Bachkirie, où elle s’installe à six dans une pièce de 9 m2 qu’elle partage avec un couple de vieux et une autre famille.

Pas d’eau, pas d’électricité, un froid de canard et des patates aux repas. Un jour ordinaire, cherchant un peu de chaleur, le petit Rudolf se brûle en renversant une lampe à essence. À l’hôpital, il découvre un monde feutré ou on prend soin de lui et il se voit offrir par sa mère des crayons de couleur. L’épisode restera l’un de ses plus doux souvenirs d’enfance… c’est dire l’enfance.

Papa part enfin à la guerre pour envahir l’Allemagne en 1941 alors que le gamin – cadet de trois sœurs – n’a que trois ans. En 1942, gros upgrade : ils emménagent chez un oncle, à Oufa, dans 14 m2.

Bref, ça commence mal niveau perspective de bonheur. Mais la danse arrive, elle n’est plus très loin. Il y goûte lorsqu’il a sept ans. D’abord à l’école où l’apprentissage des danses folkloriques est obligatoire. Lors d’une représentation du « Chant des cigognes » à laquelle il assiste, le 31 décembre 1945, il est frappé d’une révélation : il deviendra danseur. Enfin, ça, c’est dans sa tête, parce que son père, rentré du front, décide de reprendre la petite famille en main et de « viriliser » le descendant mâle. Il le prive de danse et de piano, et lui impose des activités aussi glamour que la pêche.

Mais Noureev n’en démord pas. Devant tant d’envie et de talent, Oudeltsova, ancienne danseuse des Ballets russes, lui donne des cours, gratuitement, deux fois par semaine, histoire de le familiariser avec la danse classique. Malgré le refus catégorique de son père, il travaille ensuite, dans la plus grande discrétion, avec Elena Konstantinovna Vaïtovitch, maîtresse de ballet à l’Opéra d’Oufa. Il progresse, vite, fort, on le dit critique, discipliné, obéissant, vigilant, précis… et incroyablement déterminé. En 1954, il est engagé dans le corps de ballet de l’opéra de la ville.

Et papa ? Ça ne va pas… Quand Noureev réussit le concours d’entrée à l’école de ballet de Leningrad, son père refuse d’assurer ses besoins et de lui donner un sou pour se loger. Il doit renoncer. De bonnes âmes le dirigent ensuite vers l’Académie de ballet Vaganova, à Saint-Pétersbourg, que l’on dit être l’une des meilleures du monde. Il y apprend son art sous les conseils avisés d’Alexandre Pushkin (le danseur, pas son homonyme dramaturge, mort 100 ans plus tôt). Il vit, au passage, une aventure avec Xenia, la femme de ce dernier (et, dit-on, avec ce dernier lui-même).

Il intègre ensuite le Mariinsky Ballet, sort de l’URSS à des fins de spectacles et profite, donc, de cette tournée pour refuser d’embarquer dans l’avion qui doit l’amener de Paris à Londres et réclamer la protection de la France. Né dans un train, il naît à nouveau en s’échappant d’un avion. La boucle est bouclée.

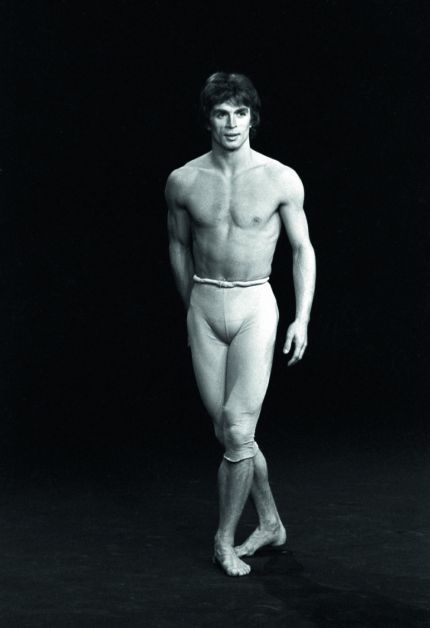

C’est le moment de devenir le plus grand danseur du monde. Son orgueil sans limites l’y mènera. Son animalité, son appétit, sa nature de prédateur qu’il assume avec fierté. Les États-Unis sont à ses pieds, Londres se presse, stupéfaite, pour le voir danser dans le Royal Ballet à Coven Garden, aux côtés de la grande Margot Fonteyn. Vienne l’encense au point de marquer un record : celui du nombre de levers de rideau (89) à la fin d’une représentation du « Lac des cygnes ». Il a la classe, l’aura, la fortune et l’attitude d’une parfaite rock star de cinéma. « Rudik », « Rudi », comme on le surnomme, a le regard pénétrant et charisme de fou, tout ce qu’il approche devient puissant et gracieux. Paris finira par lui offrir la direction du ballet de son opéra, de 1983 à 1989. Et l’amour ? Ce n’est pas comme s’il en avait débordé, jusque-là. Il le trouve en 1961, dans les bras d’Erik Bruhn, danseur et chorégraphe danois de dix ans son aîné, qu’il rencontre lors d’un voyage à Copenhague. En avril 1986, à l’âge de 57 ans, Erik Bruhn décède, officiellement d’un cancer du poumon, tabou oblige. Nous sommes en pleines années noires du Sida qui décime les gens les plus exposés et le virus fait peur. Alors on le tait.

Sept ans plus tard, le 6 janvier 1993, la photo de Rudolf Noureev, figure devenue référence mondiale de la danse classique, apparaît à l’écran du journal télévisé, accompagnée de ces mots de Christine Ockrent : « Du fauve, il avait le regard brûlant et les mouvements aussi. Puissant et frémissant, le prince tatar, le seigneur de la danse, qui a fui les communistes, Rudolf Noureev est mort à Paris. Il n’avait que 54 ans. » La « maladie de l’amour » (comme on l’appelait à l’époque), découverte en 1984 et combattue avec le courage qu’on lui connaît, l’a rattrapé. L’Étoile est éteinte et repose sous une œuvre incroyable de l’artiste Ezio Frigerio : un kilim de mosaïque, drapé, recouvrant une tombe marquée, en lettres dorées, de son nom en cyrillique et en français, ainsi que des inscriptions « Danseur Chorégraphe 1938-1993 ». Sublime et classe, même là.

À streamer

« Noureev au travail à la barre », une archive de l’INA dans laquelle on le voit, monté sur ressort, exécuter des prouesses et se définir dans toutes ses contradictions.

À voir

« Nureyev - The White Crow », le film de Ralph Fiennes, avec Oleg Ivenko et Adèle Exarchopoulos, sorti sur grand écran en juin dernier.

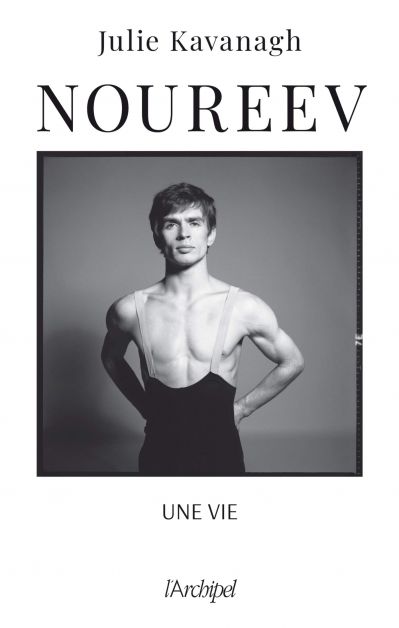

À lire

« Noureev », par Julie Kavanagh (en anglais et en allemand), la biographie la plus complète actuellement disponible, recommandée par The Rudolf Nureyev Foundation.

LIRE AUSSI :

Linda Rodin: portrait d'une chineuse hors du commun